林拓二氏は1976年に同期約40人と西武百貨店に入社し、沼津店に配属された。当時の西武は池、渋、船、大、八、宇、静、浜、沼の9店舗と東海地域では提携店豊橋があった。当時は西武カスタマーズカード導入期でまず家庭外商の営業を担当するも、新館リニューアル計画準備のため1年で販促、営業管理に異動し10年勤務した。沼津は1957年に伊豆箱根鉄道敷地に作られた古い店で、後年できた新館も老朽化していた。その後86年から89年まで本部システム部に勤務。これは当時90年に全店メカニカルレジスターをPOSレジに切り替える準備のため、POS端末に載せるソフトを西武の現場ニーズに合わせたものにする業務で、店舗業務経験を求められた。当時POSレジではカード購買データをRFM(リーセンシー、フリクェンシー、マネタリー)分析し、販売計画のベースを作っていった。堤清二氏は観覧車型組織を提唱し、百貨店店頭から得られる顧客データを基にアプローチ計画を立て、ファッション事業、食品事業、LOFT等雑貨、音映像事業、スポーツレジャー事業、文化施設等の多角化事業を活性化させる計画であった。その後景気後退とリストラ局面で和田会長が西武に戻り、白書が書かれ、不採算店舗閉鎖や多角化事業の整理等3~4年辛い時代が続いた。消費動向変化と同時に百貨店仕入形態も買取から消化に主軸が移り、チェーンオペレーションが強化された。本部では90年代後半から店舗運営、商品統括、営業企画等を経験したあと、セゾングループの解体とそごうとの経営統合を受け、久々に神戸店長として店舗に出た。ここは沼津同様2館構成でそごう社員と共にLOFT等専門店導入で自営面積を減らし「攻める売場」「守る売場」「任せる売場」の区分けを明確にすべく議論を重ねた。こうしてそごう全店の効率化と利益創出に向けた構造改善を短期間に行うハードな業務が続いた。その後の時代も自主商品への挑戦は何度か行われたが、定着に至らなかった。西武退任後も、社長時代に手掛けていた日本の文化的素材と海外デザインを掛け合わせる商品開発活動、社団法人ジャパンクリエイティブを現在も継続している。

E9

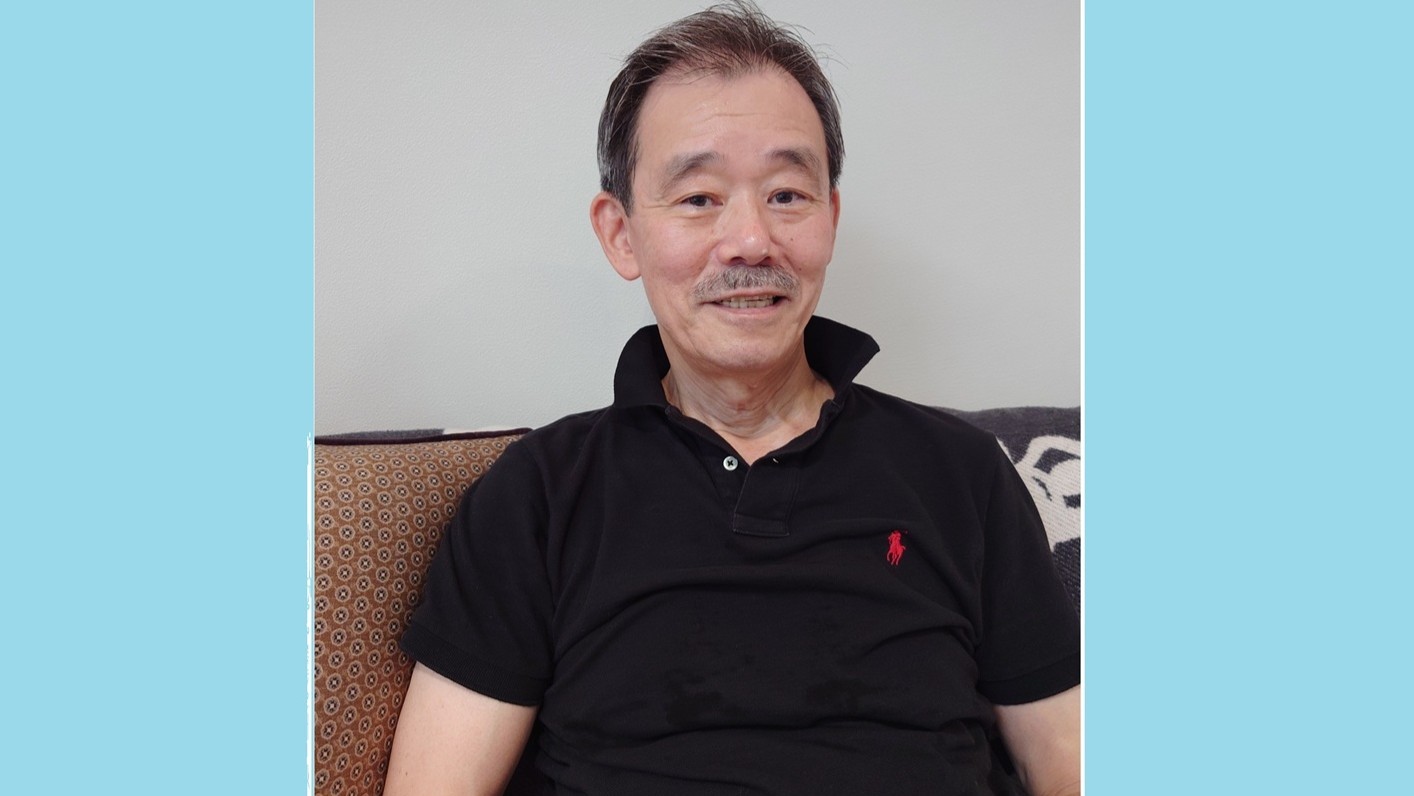

そごう・西武元社長、元本部システム部

林拓二

(撮影日:2025/07/16)