榎本了壱氏は高校時代から憧れだった粟津潔氏のいる武蔵野美術大学に入学。1968年、21歳の学生時代に粟津潔氏らが、草月アートセンターを拠点に発行されていた「季刊FILM」のレイアウトのアシスタントとして参加。草月会館でグラフィック・デザインの仕事を始めた。そして粟津潔氏の友人であった寺山修司氏が渋谷の明治通り沿いに天井桟敷館を作ることになり、巨大な看板は粟津潔氏がデザインし、館内デザインは武蔵野美術大学の学生4~5人でかなり自由にやらせてもらえた。ここで榎本氏は萩原朔美氏と出会う。榎本氏はデザインの仕事の傍ら自ら詩集も書いていたのを寺山氏に見せたところ、寺山氏は彼を気に入ってくれたという話を後日、萩原氏から聞いた。榎本氏は劇団員にはならなかったが天井桟敷の演劇理論誌「季刊地下演劇」のレイアウトの仕事も手伝う事になった。その後榎本氏は渡欧し、帰国後萩原氏と写真の山崎博氏と一緒に代官山で事務所を作り、1974年に欧米にあるような現代のアート・マガジンを作ろうという話になった。当時は「芸術新潮」と「美術手帖」くらいしかアート雑誌はなかったので、この時代のアート雑誌を日本で作りたかった。そこで出版元になってもらおうと、パルコの増田通二専務の所にプレゼンテーションに行った。

後日談になるが、増田氏は萩原朔美氏の母上、作家の萩原葉子さんが、世田谷の小学校で自分と同窓であったことを覚えていて、あの葉子さんのご子息が来たということで喜んでくれ、これは面倒を見ようと思ったようだ。このころ増田氏はパルコ出版を作る頃であり、松岡正剛氏の出版物を作ったりしていたので、この企画に関心を示すだろうと思ってプレゼンに行ったが、増田氏はアート誌ではなく渋谷のタウン誌を作れないかという逆提案をしてきた。これは1967年に西武渋谷店ができ、東急一辺倒の街だった渋谷が変わり始めた頃であったので、街の情報を西武セゾングループとして発信したかったようだ。西武百貨店進出の直前に東横百貨店は名称を東急百貨店に変えており、西武の進出は渋谷にかなり大きなインパクトを与えていた。タウン誌として再プレゼンを行うと、増田通二氏はすぐOKを出し、編集費として100万円を現金でくれた。

「ビックリハウス」立ち上げの時は,谷川俊太郎氏などにも書いてもらったが、なかなか軌道に乗らなかった。当時は74年頃からのヒッピー・ジェネレーションの残火があり、「ホールアース・カタログ」が人気で、「サブカルチャー」というより「カウンターカルチャー」の時代。雑誌「宝島」も人気で、「ライフスタイル」という言葉が出始めていた。でも、編集がだんだん手詰まりになり、その頃人気雑誌だった「anan」を底本に「wanwan」という犬特集をやってみたら、これが当たっただけでなく、怒られるかなと思った当のアンアンの編集部からも面白がられて歓迎された。それからパロディ路線で、芥川賞のパロディの「エンピツ賞」や、日宣美展のパロディ「JPC展」(日本パロディ広告展)、写真や時代のトピックをネタにした企画を誌上にどんどん展開していった。投稿企画を増やしたのは、100万円の編集費も若いメンバーが毎日のように焼肉を食べたりして原稿料が払えなくなって、原稿料のいらない投稿誌にしていったこともあった。当時は写真や書道や標語など次々に、投稿コーナーを企画して、そこから始まった「御教訓カレンダー」は45年間も販売して売れた。「JPC展」は人気だったが、パロディではない写真やイラストの公募展をやろうと、増田氏に相談して「JPC展」と並行して、80年から「日本グラフィック展」も始まった。82年にはここに日比野克彦氏がダンボール・アートで登場し、大変評判になった。日比野氏はキャラクターも面白かったので、メディアで人気となり、「日本グラフィック展」も盛り上がった。一方「御教訓カレンダー」は朝日新聞の百人一首のパロディとして萩原朔美氏が提案した。「ヘンタイよいこ新聞」は糸井重里氏がやっていた。YMOなども随分登場してくれた。今の時代ならネットになるような話が、当時は雑誌「ビックリハウス」がそのコミュニケーション媒体になった。当時の自分たちは高校生時代に憧れだった「話の特集」の次世代版を目指して誌面を作っていたと思う。「話の特集」は当時キラ星のような執筆陣で、五木寛之氏、野坂昭如氏、和田誠氏、横尾忠則氏、粟津潔氏などが参加していた。しかし自分たちは編集者としては未熟で、「ビックリハウス」をやさぐれた家出少年のようでもあった。

後に石岡瑛子氏に「ビックリハウスSUPER」で、草刈順氏、田中一光氏と鼎談してもらったことがあり、この席上、石岡氏は、世間から自分一人がパルコのイメージを引っ張っているように思われていたが、「ビックリハウス」が出てきたことで、パルコの多様性のようなイメージが生まれて、自分の仕事がやり易くなったと語ってくれた。僕たちは「裏パルコ」のつもりでいたけど、今の「奥シブ」のような存在になったと思ったけれど、結果的に「もう一つの表パルコ」になったと思う。しかしその後、今のパルコはまたもとのエスタブリッシメントの一枚看板に戻ってしまったけれど。パルコだけでなく、西武百貨店やセゾングループの仕事も多くやった。寺山修司没後3年に西武渋谷店で行われた「テラヤマワールド展」、他にもシードホールでの如月小春・リンゼイ・ケンプ展、田中一光氏の若い頃の友人、木村恒久氏のビジュアル・スキャンダルのモンタージュで「ガボロジー展」のデザインもした。「反骨の奇人・宮武外骨展」も西武渋谷店で開催した。シネセゾン配給映画のポスターも70本くらい作った。「バベットの晩餐会」、「蘭の肉体」、「さよなら子供たち」、「パラジャーノフ祭」などどれも印象深い作品です。自分の仕事は大日本印刷のgggギャラリーから出た「世界のグラフィック・デサイン・シリーズ」や、「東京モンスターランド」(晶文社)にまとめてある。

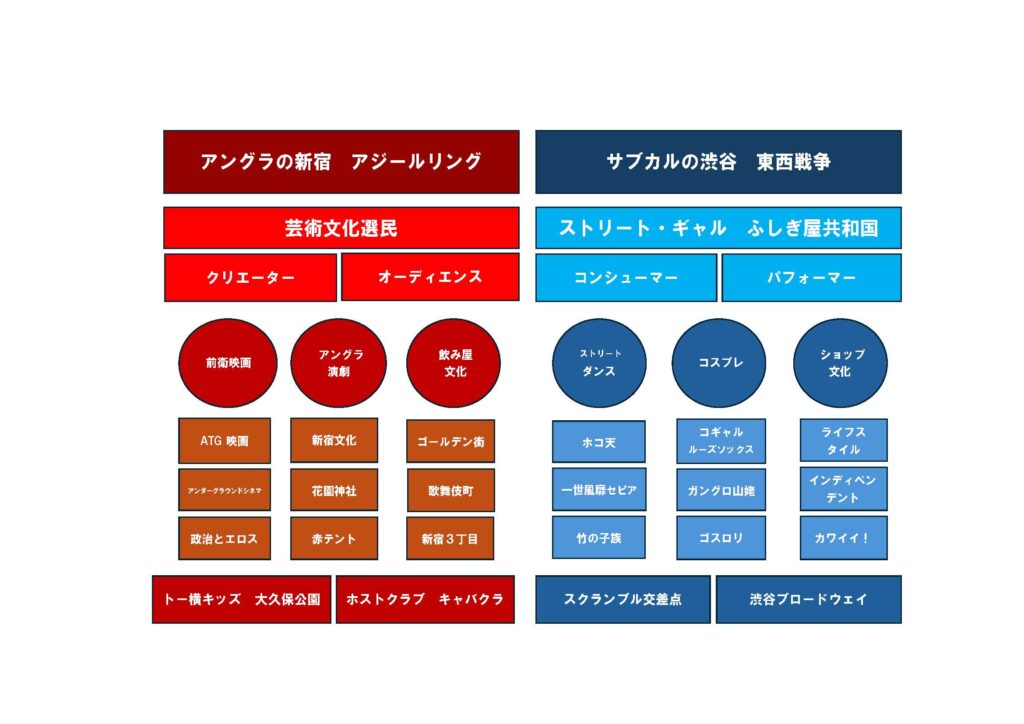

1970年代に、渋谷NHK放送センターの近くに住んでいた寺山修司氏が、公園通りにあったエンジンルーム(私たちの会社名)の事務所にフラッと現れ、遊んでいった。渋谷という街の文化は新宿アンダーグラウンド・カルチャーとは異なる。新宿には「花園神社」や「紀伊国屋ホール」「風月堂」「ピットイン」など文化のサンクチュアリー(聖地)が沢山あって、それを取り囲むようにゴーゴーバアや飲み屋が取り巻いているアジール(悪所)がある「アンダーグラウンド・カルチャー」の拠点。一方、渋谷は企業である西武と東急の「渋谷東西戦争」が新宿よりも女性的なタウンを形成していった。それが「サブカルチャー」の街に成長していたのだと思う。鉄道沿線には学校も多かったし。今、三谷幸喜氏の脚本で渋谷の街の小劇場演劇のドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」(TBS水曜10時)が放映されているが、「百軒店」あたりをイメージした80年代渋谷の街を面白く描いている。ここには「竹の子族」や「一世風靡」や「ホコ天」が路上で歌い踊っていた代々木公園があり、そこから南に公園通りへ降りてくるとパルコや「山手教会」の「ジァンジァン」があった。こうした中で、西武セゾングループがこの時代の渋谷の文化をつくってきたのは明らかだと思う。しかしこの後は土地や資本を持っている東急は負けじと「文化村」を作り、「マークシティ」を作り、「セルリアンタワー」や「ヒカリエ」、「スクランブルタワー」など続々と開発を続けている。呉服系百貨店でない鉄道系の西武も東急も人を移動させることが、企業コンテンツとして最重要項目だったのだと思う。その通り渋谷には多くの人が今日も押しかけてきている。

gggブックス-127「RYOICHI ENOMOTO」の冒頭で萩原朔美氏が語っているように、榎本氏の表現活動はイラストレーションやデザインや詩作だけでなく、「関係性の図像化」も圧倒的。その一部が下の図になる。「ビックリハウス」を取り巻く多くの方々の関係、渋谷という街の坂の上と下の関係、西武セゾングループと東急グループの関係、新宿という街の構造、渋谷と新宿の違いなどが、空間と時間を超えて分かりやすい図像になって、いきいきと表現されている。榎本氏の軌跡が紹介された「東京モンスターランド」「ENOMOTO RYOICHI」は下の画像。また氏は21世紀以後、俳句を始めたということで、榎本バソン了壱名で作品集も出版されている。