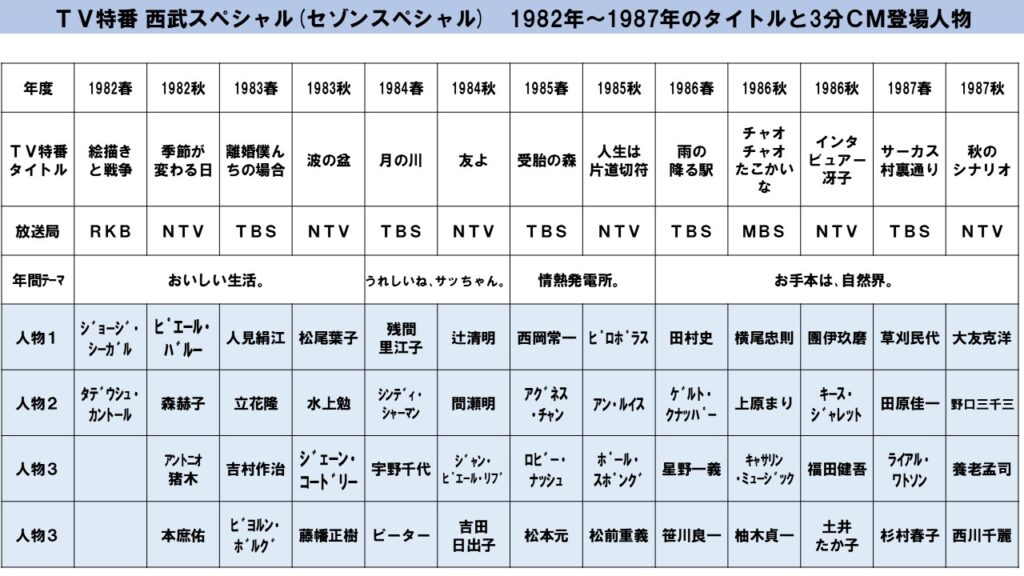

泉秀樹氏は1973年に新宿にあった西友の子会社ストア・プロモーション・ネットワークに録音技師としてアルバイト入社したことからセゾングループのキャリアを始める。3日後に役員から社員にならないか、と言われ木日週休二日制と遅番(出勤10:30)があることで社員になった。それ以前の泉氏はアーチスト志向から前衛芸術の牙城:草月アートセンターや柿の木坂にあった映画撮影所(教配スタジオ)で働いたり、さらにはスティールカメラマンなどフリーランスで仕事をしていた。入社のきっかけは画家であった父上の教え子の紹介であった。社員10名のストア・プロモーション・ネットワークは、社内のスタジオから西友ストア各店舗へ電電公社の専用回線が常時接続されていて、店内BGMを配信していた。楽曲間には食品メーカーを会員社にしたCMを流すことでの収入を得、また西友店内プロモーションの仕事も請け負っていた。1年後、会社が池袋へ移転すると同時にBGMの配信は西友全店2トラックのテープ供給へ変った。さらに3年後、西武百貨店池袋店前にあったクレディセゾン所有の後のハビタ館、池袋WAVEになった緑屋ビルに移転した。社内に2度アナウンス・ブース付きのスタジオを設計したことになる。BGMの音源は当時のアイドル歌謡曲や洋楽ポップス、さらにジャズスタンダードナンバーなど幅広いジャンルで選曲し、若手のアレンジャー(小六禮次郎さんなど)に編曲を依頼。いわば唄のない歌謡曲としてスタジオミュージシャンを集め生演奏をオリジナル音源とした。当然JASRACへ届を出し1時間のプログラムをエンドレステープにして2週おきに提供した。(江古田配送センター経由)。この仕事は部下4人程度で3~4年続いた。その後泉氏は音楽制作から映像制作に仕事の領域を広げる。当初は社員教育ビデオや西友PR映画(16mm)。堤代表のセゾングループ各社年頭挨拶ビデオ制作などから始まった。飛躍となったのは西武美術館が開催した陶芸家:辻清明展会場で上映するドキュメントビデオ『炎』の制作を依頼され、監督:龍村仁氏とプロダクション:オンザロードとの共同作業は、そのころ始まった民放局で年2回放映される2時間ドラマ、TV特番西武スペシャル(セゾンスペシャル)の中でCM枠として放映される4本の3分CMの制作に繋がった。これは龍村仁監督が時代を代表する人物4人をドキュメントで描くもので、人選は泉氏と部下が人選マトリックスチャートを作成(毎回20名ほど選出)、そのペーパーを前に堤代表と会話をしながら4人を決めていった。政治的な他薦もあった。どんな質問が飛んできても反応できるよう膨大な手元資料の準備をしていた。このシリーズで泉氏のプロデュースは1982年から1988年まで続き計50本が制作された。登場するのは現代演劇のタデウシュ・カントールや現代美術のジョージ・シーガルを皮切りに、後にノーベル賞を受賞する本庶佑氏、船舶振興会の笹川良一氏、社会党の土井たかこ氏、女優の杉村春子氏、さらには科学者のライアル・ワトソン(ACC受賞)や養老孟司氏まで、およそTVCMとは縁の遠い人物が選ばれた。半年ごとに4本の企画と出演交渉と撮影を行い、ピーター・ブルックなど海外ロケもあった。泉氏は収録が決まった方よりも、交渉しても出演を断わった方のほうが印象に残っているという。代表は、アニメーション作家の宮崎駿氏であり、とある理由から出演を辞退された。それはある意味セゾングループの活動の負の側面によるものでもあった。また愛媛県の農民:福岡正信氏『わら一本の革命』なども着地に至らなかった。このころ六本木に音映像の情報発信基地WAVE館が誕生し、開館に合わせ戸田ツトム氏を編集長ADに迎え季刊誌「WAVE」も創刊(テーマ:音と暮らす)した。六本木WAVEは地下1階は映画館シネヴィヴァンで1階から4階をレコードショップ、5階にCGスタジオ、6階、7階に録音スタジオという複合施設であった。今は建物ごと消滅し、六本木ヒルズの巨大エスカレーターホール、ビッグハットになってしまった場所である。1983年11月に開業したWAVEは準備段階から館全体の表情をどうするかのクリエイティヴ・コミッティが組織された。ここでは瀧口修造氏の「実験工房」門下の山口勝弘氏や武満徹氏らが選出され座長に伊藤隆康氏が就いた。泉氏は彼ら諸先生の請け作業も担った。議論を重ね、その表現はWAVE館の内外で展開された。またこのころはニューアカデミズムが時代のトレンドとなり、親しくなっていた浅田彰氏からの企画で彼が主演する深夜のTV特番を制作、オンエアされた。SEDICが設立されて2年。85年にはパイオニアだったはずのCGビジネスが不振に陥り、SEDICの売上をサポートするため泉氏とAV制作部隊はWAVE館内のSEDICに席を置くよう指示を受ける。これにより泉氏は母体のSPN(このあと第一広告社と合併しI&Sに社名変更)とSEDICの2枚名刺で活動することになった。しかしその後も再度、理不尽な人事により、泉氏は88年春サンシャインのI&S営業企画室に異動となり、ここで堤清二氏の大学講義の準備を手伝うことになる。テーマは消費社会における広告の役割などであり、信州大学や国立の一橋大学での講義は後に岩波書店から『消費社会批判』として出版された。この講義サポートが土台となり、セゾングループの「イメージ&コミュニケーション戦略」の見直しが堤清二代表室から依頼され、数人のチームで一年かけた戦略企画が進捗。数度にわたって堤氏へ成果を提案。また米荘閣での主要30社社長会でもその企画が披露され、各社へ伝搬された。その間 泉氏はI&S内に二つの研究会「感覚地理研究会」と「ポスト消費社会研究会」を立ち上げた。それぞれ外部の若手研究者の協力も仰ぎながら成果を書籍出版した。その後、堤氏から浅葉・糸井チームを登用して百貨店主導で行ってきたグループ企業広告を見直したいという依頼があり、上記のグループ「イメージ&コミュニケーション戦略」をベースに立案、92度は実際に隔月で新聞2紙とB全ポスターで展開されたが、結局一年間出稿した以後、堤氏がグループ代表を降りたため、企業広告が世に出ることはなかった。その後も泉氏は堤清二氏の仕事の手伝いを細々と続けたが59歳でI&S/BBDOをリタイアした。泉氏はセゾンを卒業後、2007年60歳で会社員時代はできなかったアヴァンギャルド専門のFree Jazzや即興演奏を聴かせ語り合う、伝承と交流を旨とするサウンドイメージ研究所兼カフェ「dzumi」を自費で吉祥寺に開業した。「dzumi」は音を言語化して伝えるのではなく「響き」そのものとして伝えたい!というコンセプトであった。ここには元セゾングループの多くの文化関連メンバーが訪れた。堤清二氏も何度か来店された。堤氏はジャズにも関心を持っていた。彼はマイルス・デイビスやジョン・コルトレーンと同じ年に生まれていた。(したがって2026年は生誕100年となる。ウィキペディアには堤清二氏は1927年3月生まれとあるが、泉氏は直接堤氏から“実は前の年の年末に生まれたんだけれど、ちょうど大正天皇が崩御された時で、超多忙な親父が届けを出すのが遅れたらしいんだ…”という逸話を聞いているそうだ)。「dzumi」開店後の08年、泉氏に堤氏から電話があり、会いたいという。要件はこれまでやってきた文化活動を見直したいという。そこで泉氏が堤氏を訪ねると、堤氏は1973年の西武劇場(PARCO)の話から始められた。セゾングループの活動は、外部の識者による「外史」は出版されてきたが、これに関わってきた社内の人々の声をまとめた「内史」がないので、作りたい。泉さんにそのプロジェクト・リーダーをお願いしたいということだった。社内の人々の声を世に伝えたいと考えていて、泉氏はCafeを運営している立場上何度か断ったが、堤氏は簡単には諦めなかった。結局この件はリーマンショックで頓挫し、現在に至った。そんな中、今回の動画プロジェクトの「西武セゾンヒストリー」は、あの時の堤さんが考えてたことの遺志をつぐ企画でもあると思った。ある夕刻Cafe dzumiにひとり来店された堤さんはクジラの声を聴きたいと言い出し、泉氏はクジラのCDをかけたあと次に何をかけるか考えて、11世紀の南仏の吟遊詩をトゥルバドールが唄う『プロエンサ』ECMをかけた。堤氏はこれをとても気に入られて、ライナーノーツの歌詞を一生懸命メモしていた姿を、泉氏は今も鮮明に思い出すという。(歌は“ほんとうの空っぽについて…”で始まる)。堤氏はこのCDまだ買えますか?とおっしゃっていたのだが、泉氏はそこですぐにプレゼントすべきだったことを今さら思い出している。

泉氏が堤氏の仕事を請負っていることはSPNや後のI&S社内では煙たがられた。I&Sになって数年後、外部からいらした社長などは堤清二氏の文化活動に反感をもっていた方さえいた。多くのI&Sの経営者は、代理店としての売上拡大しか念頭になく、堤氏に対して畏れはあってもロイヤリティや文化活動への共感は少なかった。このためI&S社内での泉氏の立場は、なかなか厳しいものがあったようだが、堤氏は遠くから泉氏を気にしてくれていた。泉氏が退職の挨拶に行ったら堤氏の秘書から待つよう指示され、程なく堤氏が現れ、しばし会話した後、「泉さんの(送別)激励会をやりたい。炉端焼きやのようなところで。あのころの仲間も呼んで…」という話が出て、その後、当時あった京橋の美々卯で一席設けていただいたという。セゾンとの関係が切れた後も、追いかけられ、泉氏が一人で運営していた研究所型Cafe dzumiに何度もいらっしゃった。ある時は重いワインを4本も手土産に持ってこられたり、堤氏の奥様がいらっしゃったこともあった。多くの外部の文化人たちとフラットな人間関係を大切にしてきた堤清二氏(辻井喬氏)にとって、セゾングループ内にいた泉秀樹氏との関係は貴重なものであったはずだが、それは上下関係で出来た縦社会のセゾングループ各社、特に経営層から見て、相容れない関係であったものと思われる。(泉氏は、自分は良く知らない漫画だが、この関係はコミックの「釣りバカ日誌」のスーさんとハマちゃんみたいだと云われるよ と苦笑されている。)