小松沢秀志氏は1976年西武セゾングループのハウスエージェンシーであった㈱ストアプロモーション・ネットワークに大卒一期生としてただ一人入社した。当時は広告代理店からきた方々が多く、録音技師として既に泉氏も在籍していた。ここでは全国西友店内で使うBGMを作ったり、大手食品会社の販促や店頭プロモーションなどを手掛けていた。入社したころ高丘社長の指示で全国西友展開地域で西友ファミリー劇場を開催数事になり、堺正章氏や由美かおる氏らを主演にした音楽仕立てのファミリー向け演劇を地方公民館などで巡回開催していた。このため芸能プロダクション出身の社員も在籍していた。

次にグループがアメリカの小売大手シアーズと提携したため、シアーズのノウハウでVMD(ビジュアル・マーチャンダイジング)に取組むことになり、VM課が作られ、5年ほどこの仕事に従事した。ヴィジュアルマーチャンダイジングという概念は当時日本にはまだなく、エタラジストやPOPライターという職種が作られた。このノウハウを全国の西友に徹底するため、教育やクリニックを全国で開催した。経費は店の規模別に配賦したので、それらの計算も必要であり、エタラジストは若い女性で人の出入りが激しかったので、文化服装学院に頼んで、定期的に人材供給をしてもらった。板橋区小茂根の小林工芸社を拠点に多くの仕事を行い、レンタル什器の管理も必要だった。とくにマネキン人形や店頭ハンガー什器の単品管理も行い、大手三社(ロア、七彩、吉忠)のマネキンを店舗で拠点別に選ぶ際のガイドラインを作り、発注を受けたマネキン用に単品管理ステッカーを発行し、納品するマネキンや什器に取引先各社が貼り付けてから納品させるようにした。グループのマーケティング会社のシステムエンジニアに入ってもらい、月末ごとに帳票に各店経費のデータを打ち出した。この結果西友全店の什器費用は大幅に削減できた。

冷食アドバイザーという業務も請け負った。当時の冷凍食品の多くは冷凍素材であり、冷凍ハンバーグや天ぷらや餃子などはまだ出始めだった。西友敏腕バイヤー井口氏(後のスミス社長)のアイディアで西友各店での冷凍食品の店頭試食や料理教室を開催した。冷食アドバイザーというヒト付で各店に企画を入れていった。冷食大手のカトキチや味の素など大手がこぞってこの企画に参加してくれた。

このころ西武流通グループは西武セゾングループに名称を変えさらにセゾングループに名称変更していった。83年には西武百貨店販売促進部広告製作課がSPNに合流し、百貨店販促広告チームが西洋環境や西洋フードシステムなどセゾングループ各社の広告表現も手掛けるようになり、これに伴い、百貨店の岩田常務がSPNも管轄することになり、SPNに百貨店の仕事も出てきた。グループのシナジー効果を出すことやグループ各社がリゾーム(地下茎)的につながることなどが求められた。岩田氏はセゾンジャーナルという当時人気だった夕刊タブロイド紙のようなキャッチコピーが人目を惹く週刊8ページタブロイド印刷物をつくってグループ各社のマネージャーに配布するよう指示を出した。記事はグループ各社の毎週のトピックスを取材して作ることになり、これを印刷して全国の営業拠点に届けるという膨大な業務となった。このころから自分の業務は主にエディトリアル印刷物になっていった。

エディトリアルの中には百貨店海外催事に連動して製作した英国やイタリアなどのムック本などもあり、これらは楽しかった。86年にはSPNは第一広告社と合併して㈱I&Sとなった。これは一広&SPNであるとも両社社長名の岩田勝&鈴木真人だとも言われたが、&の文字を入れた会社やブランドはその後ものすごく増えた。当時マス4媒体の中でもTVに特化して業界5位位にまで大きくなった第一広告社は当時マス媒体枠を持っていなかったSPNと合併して、それぞれ異なる得意分野を活かせると考え、鈴木社長がセゾン側に持ち掛けて合併が成立した。これは今も外資系のI&S BBDOとして存続している。元々業容が全く異なる代理店であったため異業種合併に近いものであった。

セゾングループの印刷物は上場企業であった西友の英語日本語のアニュアルレポートを始めグループ各社のものを田中一光氏がCDとなり弟子のデザイナーの太田氏が請負っていた。編集プロダクションはSPICなどでありI&SにはSPIC出身の上吉さんも在籍していた。

コピーラーターの日暮真三さんの事務所に貼ってあった朝日工業アサヒコの「私の豆腐」のポスターも懐かしい。朝日工業はセゾングループの古い会社であり、当時は伝統日配品のナショナルブランドを作ろうという意欲が高く、豆腐や納豆などを全国で製造していて西友全店で展開していた。当時納豆などを食べる習慣のなかった関西エリアでも納豆を販売し、のちの全国的な健康食品ブームの先駆けとなった。関西では豆腐を食べることは進歩的な生き方であった。ここには傘下に新潟の酒造メーカー柏露酒造もあり、I&S合併記念では赤麹を使った日本酒「和飲」と清酒をセットした「紅白和飲」を作り、田中一光氏の白と銀のパッケージで和の世界をモダンにしたギフトになった。松永真さんはそのあと柏露など多くの日本酒パッケージを手掛けることになっていった。朝日工業ではフランス由来の堅パン(クラッカー)であるクネッケを日本で展開するにあたり、クラコットという名称にして松永さんのパッケージで全国展開した。今もNBとしてチーズ売場のそばにはクラコットが当時の姿でよく展開されている。

このあと西洋環境開発の仕事としてI&Sでは京都の西京桂坂等の宅地開発や都市型のヴィルヌーブマンションシリーズに加え、大リゾート開発のタラサ志摩を手掛けたがこれは大変であった。元々は志摩芸術村構想というのがあったのだが、ここに堤邦子さんからの提案でフランスで人気のタラソテラピー施設を作ろうという話が出てきた。乗馬施設やリゾートマンションまで含むハイソサエティ向け企画になっていった。もちろん当時はタラソテラピーという日本語は存在しておらず、どういうものか説明できないため、急遽日本で撮影チームを組んで西武フランスのアテンドでブルターニュの現地を訪問した。モデルは現地調達し、動画撮影し日本の旅行代理店に供給した。フランスでは政界人や映画女優などがクランクイン等の前に滞在して体を整える施設であり、生ガキなどヘルシーなグルメも充実した志摩は最適な場所だった。このころは西洋環境開発の販促部長は元SPNやスミスにいた卜部氏だった。タラサ志摩は西洋環境解体後はJALなど複数の企業に転売されたが現在も営業している。ハイソリゾートとして今も人気が高いが、価格はハワイに行ったほうが安いとも言われた。

西洋フードシステムなどグループ企業の社名変更にも多くかかわった。元レストラン西武だった西洋フードシステムズは安藤忠雄氏が設計した六甲のオールドニューなど先端的なカフェバーを全国で展開したりファミレスのカーサや居酒屋の藩や京風らーめん糸車など多くの業態を展開し、ダンキンドーナツも展開する吉野家D&Cも傘下に収め、他にも全国ゴルフ場レストランや企業内社食なども展開する業界大手の飲食企業であった。当時のレストラン西武社長の和田繁明氏は単なる飲食チェーンを想起される名称を嫌い、高度にシステム化産業化された会社を目指そうとしていた。飲食業なので仏語のセゾン『四季』は望ましく「セゾンフードシステムズ」が希望案だった。しかし堤清二氏はセゾンカードやセゾンファンデックスなどファイナンス関係やチケットセゾンやセゾン劇場などコト関係にのみセゾンの名称を認めていて、和田社長の希望するセゾンの名称の使用を断固受け付けず、新社名は当時すでにあった西洋環境開発と同じ西洋の名前をつけた西洋フードシステムズになった。

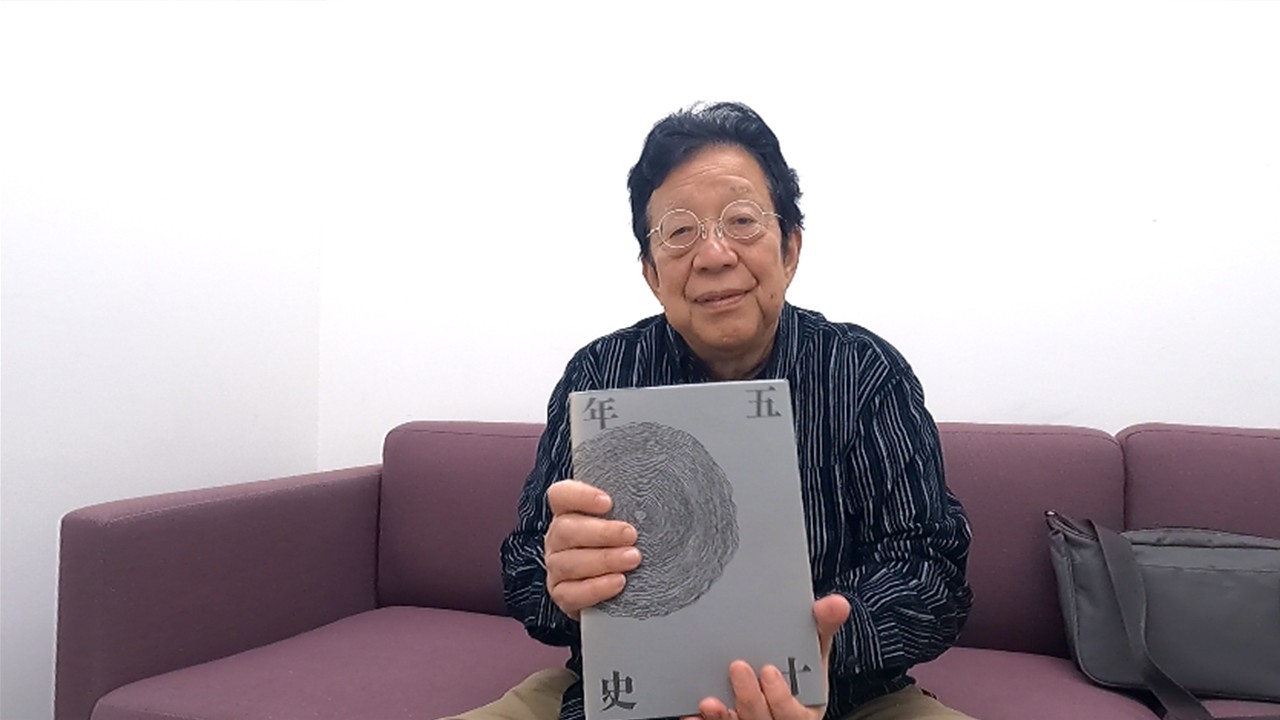

セゾングループ各社の印刷物はイメージ統一を求められ、当時の総合企画室の指示で田中一光CDの下の太田哲也デザイン室で作成された。総合企画室はセゾングループ代表室になりセゾンの発行するプリントメディアの管理監修を行うため【刊行物センター】を別途設置した。そしてここがセゾングループの印刷物全てを検閲する体制が敷かれていき、各社の入社案内や年間活動報告などが同じ仕様に統一されていった。

また日本通信販売協会やミプロが手掛けていたサンシャインワールドインポートマートのミプロを会場とした(社)日本通信販売協会主催の「ダイレクトマーケティングフェア」はDMAに関わるフルフィルメント企業のBtoBの見本市であった。これは顧客との直接的な関係を築き、顧客データを収集、双方向のコミュニケーションを目指すという米国発の新しいマーケティング手法を支援するイベントだった(後に西武、西友でもダイレクトマーケティング事業部が発足して業界の耳目を集めた)この見本市事業が西武よりアイアンドエスへ移管されて本格的な事業化を加速させた。またその出展者プロモートの活動を通じて得た業界ネットワークの活用により、読売新聞紙面で『読売ふるさとフェア産直ショッピング』が生まれる事となった。第一広告社と縁の深い読売グループが毎年年頭に東京ドームで開催していた大規模催事の全国ふるさとフェアと合体し、読売新聞の新聞紙上全国物産通信販売になっていった。この時期は全国自治体のアンテナショップも都内に生まれ始めた頃であり、読売新聞紙上ショッピングとして年に数百段もの出稿が行われた。これはタイアップ広告で出稿料金も売り上げ従量制という画期的なプロジェクトになったが、結局は商品サプライヤーの企業だけが潤う結果になった。他にもセゾン生命の企業広告を生野社長や合木さんたちの指示を受け、岩崎俊一氏と葛西薫氏のチームでつくったりなど、一流クリエイターたちと多くの仕事ができ、貴重な経験になった。